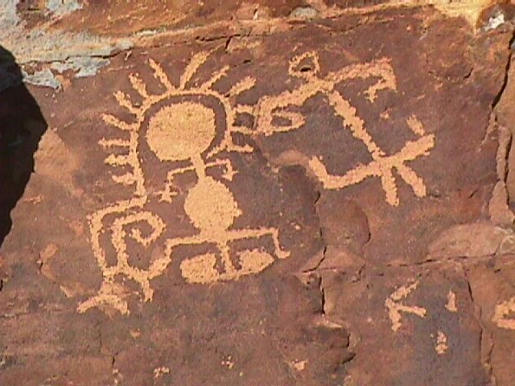

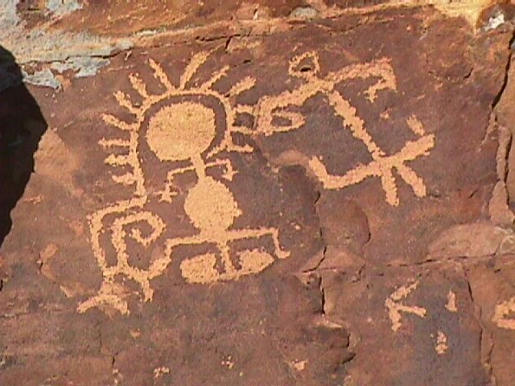

La cultura Anasazi si sviluppò nel Sud Ovest degli Stati Uniti, molto prima dell'arrivo dei bianchi ed ha lasciato una quantità di testimonianze archeologiche che ancor oggi si possono ammirare nel territorio dei quattro cantoni, ove si incontrano le attuali frontiere dell'Arizona, Nuovo Messico, Utah e Colorado.

La cultura Anasazi si sviluppò nel Sud Ovest degli Stati Uniti, molto prima dell'arrivo dei bianchi ed ha lasciato una quantità di testimonianze archeologiche che ancor oggi si possono ammirare nel territorio dei quattro cantoni, ove si incontrano le attuali frontiere dell'Arizona, Nuovo Messico, Utah e Colorado.

Il centro più importante di questa cultura si trova nel Chaco Canyon ove esistono tuttora numerosi villaggi in pietra, chiamati Le Grandi Case dotate di innumerevoli kiva, cioè di luoghi sacri nei quali i nativi si radunavano per i loro riti. Sorta praticamente all'epoca di Cristo, la cultura Anasazi si sviluppò lentamente fin da giungere al cosiddetto Chacoan Phenomenon, che ha rappresentato il massimo sviluppo di questo popolo tra il 1050 ed il 1125 d.C. In quest'epoca gli Anasazi costruirono molte strade, ampie talvolta anche nove metri, le quali, partendo generalmente dal Chaco Canyon, che forse era la loro capitale, si sono sviluppate per oltre 300 chilometri collegando, con lunghi tratti rettilinei, i vari villaggi e specialmente particolari luoghi di culto. Tra queste strade va ricordata per la sua lunghezza la Great North Road, cioè la "Grande Strada del Nord", che s'è sviluppata, per oltre una ventina di chilometri, esattamente nella direzione nord-sud.

Le migrazioni

Più tardi le incursioni degli Atapasca, cioè dei Navajo e degli Apaches, costrinsero questa popolazione a rifugiarsi in diversi villaggi sotto  roccia che ancor oggi si possono ammirare a Cliff Palace nella Mesa Verde, per esempio, ed in molti luoghi del Canyon de Chelly e di altre zone. In fine, a più riprese, verso il 1125 nella zona del Chaco, si manifestò una carestia terribile che costrinse questa popolazione a migrare in parte verso settentrione, nella regione delle Aztec Ruins, delle Salomon Ruins e di altre località poste nell'estremità nord del Nuovo Messico. Anche qui però le cose non andarono molto bene, altre carestie costrinsero la popolazione Anasazi a migrare ancora, partendo dalla zona di Aztec, verso il 1275, per recarsi, almeno in parte, con una lunghissima marcia, fino al luogo chiamato Casas Grandes che si trova nell'attuale stato del Messico ad oltre 620 chilometri più a sud del Chaco Canyon.

roccia che ancor oggi si possono ammirare a Cliff Palace nella Mesa Verde, per esempio, ed in molti luoghi del Canyon de Chelly e di altre zone. In fine, a più riprese, verso il 1125 nella zona del Chaco, si manifestò una carestia terribile che costrinse questa popolazione a migrare in parte verso settentrione, nella regione delle Aztec Ruins, delle Salomon Ruins e di altre località poste nell'estremità nord del Nuovo Messico. Anche qui però le cose non andarono molto bene, altre carestie costrinsero la popolazione Anasazi a migrare ancora, partendo dalla zona di Aztec, verso il 1275, per recarsi, almeno in parte, con una lunghissima marcia, fino al luogo chiamato Casas Grandes che si trova nell'attuale stato del Messico ad oltre 620 chilometri più a sud del Chaco Canyon.

I discendenti più importanti di questo popolo sono ora gli Hopi che vivono nell'Arizona, assiema agli Zuni, agli Acoma e ai Pueblo del Nuovo Messico che vivono ora ritirati nelle loro riserve.

Nuove interpretazioni degli archeologi

Recentissimamente l'archeologo americano Stephen H.Lekson ha pubblicato una notizia sulla rivista Archaeology veramente di grande  interesse riguardante queste antiche migrazioni. Paragonando le date in cui è finita la cultura Anasazi nel Chaco Canyon con l'inizio dello sviluppo della stessa cultura in Aztec e quindi nella Casas Grandes del Messico, lo studioso ha trovato che queste date sono in stretta successione, quasi che la popolazione, almeno una sua parte, si sia spostata, in fasi successive, da un posto all'altro per finire, dopo una lunghissima marcia, addirittura nel Messico, a Casas Grandes. Ma ciò che desta ancor di più l'interesse è il fatto che i villaggi di Aztec Ruins, di Salomon Ruins, di Chaco Canyon e di Casas Grandes, sono tutti perfettamente allineati lungo uno stesso meridiano, il 108. Che questo sia un caso è altamente improbabile; appare invece molto più credibile il fatto che questo allineamento sia stato voluto.

interesse riguardante queste antiche migrazioni. Paragonando le date in cui è finita la cultura Anasazi nel Chaco Canyon con l'inizio dello sviluppo della stessa cultura in Aztec e quindi nella Casas Grandes del Messico, lo studioso ha trovato che queste date sono in stretta successione, quasi che la popolazione, almeno una sua parte, si sia spostata, in fasi successive, da un posto all'altro per finire, dopo una lunghissima marcia, addirittura nel Messico, a Casas Grandes. Ma ciò che desta ancor di più l'interesse è il fatto che i villaggi di Aztec Ruins, di Salomon Ruins, di Chaco Canyon e di Casas Grandes, sono tutti perfettamente allineati lungo uno stesso meridiano, il 108. Che questo sia un caso è altamente improbabile; appare invece molto più credibile il fatto che questo allineamento sia stato voluto.

Un problema astronomico

La curiosità dell'autore è stata stimolata principalmente dal seguente problema: in che modo gli antichi Anasazi hanno potuto mantenere un allineamento così perfetto lungo un meridiano per oltre 600 chilometri? Di quali mezzi si sono serviti? Se vogliamo analizzare la questione bisogna innanzitutto escludere che coloro che si sono spostati, partendo dal Chaco Canyon, prima verso nord, e poi verso sud si siano serviti di una bussola. Questo strumento non esisteva nell'America di quell'epoca, ed inoltre, anche se per assurdo gli Anasazi avessero avuto questa possibilità, gli errori gravi che questo strumento introduce non avrebbero consentito di posizionare con così alta precisione i quattro villaggi: Chaco Canyon, Salomon Ruins, Aztec Ruins (verso nord) e Casas Grandes (verso sud). Indubbiamente devono essere serviti di osservazioni astronomiche fatte specialmente sulla posizione del polo celeste, poiché neanche l'uso dello gnomone, che utilizza il Sole, era conosciuto da questa popolazione.

La curiosità dell'autore è stata stimolata principalmente dal seguente problema: in che modo gli antichi Anasazi hanno potuto mantenere un allineamento così perfetto lungo un meridiano per oltre 600 chilometri? Di quali mezzi si sono serviti? Se vogliamo analizzare la questione bisogna innanzitutto escludere che coloro che si sono spostati, partendo dal Chaco Canyon, prima verso nord, e poi verso sud si siano serviti di una bussola. Questo strumento non esisteva nell'America di quell'epoca, ed inoltre, anche se per assurdo gli Anasazi avessero avuto questa possibilità, gli errori gravi che questo strumento introduce non avrebbero consentito di posizionare con così alta precisione i quattro villaggi: Chaco Canyon, Salomon Ruins, Aztec Ruins (verso nord) e Casas Grandes (verso sud). Indubbiamente devono essere serviti di osservazioni astronomiche fatte specialmente sulla posizione del polo celeste, poiché neanche l'uso dello gnomone, che utilizza il Sole, era conosciuto da questa popolazione.

E' facile immaginare un allineamento sul polo, però in pratica bisogna tener presente che, nell'epoca della migrazione degli Anasazi, la stella Polaris, a causa del fenomeno della precessione degli equinozi, era lontana dal polo e quindi non poteva servire come guida per un allineamento così lungo e preciso. Quale poteva essere dunque il metodo utilizzato? Purtroppo non abbiamo documenti di nessuna specie per risolvere la questione; si può solamente tentare di immaginare una metodologia, quanto mai semplice, che possibilmente poteva essere adatta alla mentalità di questa gente.

Una possibile soluzione

Per individuare il polo, gli Anasazi, abilissimi osservatori di  fenomeni celesti (il primo dipinto della apparizione della supernova del 1054 si trova proprio nel Chaco Canyon) possono aver utilizzato un semplice intreccio di rami, una specie di rete di legno, la quale doveva essere collocata fissa in una posizione elevata, mentre l'osservatore poggiava l'occhio su un palo appuntito per consentire una mira precisa sulla rete stessa che era posta verso nord. Seguendo per diverse ore il movimento circolare della Polaris dietro l'intreccio di legno, gli astronomi Anasazi potevano segnare con delle tacche, fatte sui rami, la posizione della stella quando, vista dal posto di osservazione, veniva occultata da

fenomeni celesti (il primo dipinto della apparizione della supernova del 1054 si trova proprio nel Chaco Canyon) possono aver utilizzato un semplice intreccio di rami, una specie di rete di legno, la quale doveva essere collocata fissa in una posizione elevata, mentre l'osservatore poggiava l'occhio su un palo appuntito per consentire una mira precisa sulla rete stessa che era posta verso nord. Seguendo per diverse ore il movimento circolare della Polaris dietro l'intreccio di legno, gli astronomi Anasazi potevano segnare con delle tacche, fatte sui rami, la posizione della stella quando, vista dal posto di osservazione, veniva occultata da  ognuno di essi. Procedendo in questo modo per diverse notti, era possibile tracciare un sufficiente numero di tacche sui rami, tale da poter permettere di individuare buona parte della circonferenza che la stella descriveva attorno al polo. Ciò fatto, è stato molto semplice individuare il centro di questa circonferenza, cioè il polo, ed inoltre non è stato difficile riferirlo poi alle stelle circostanti per poterne memorizzare l'esatta posizione, anche se il polo celeste non era indicato da alcuna stella.

ognuno di essi. Procedendo in questo modo per diverse notti, era possibile tracciare un sufficiente numero di tacche sui rami, tale da poter permettere di individuare buona parte della circonferenza che la stella descriveva attorno al polo. Ciò fatto, è stato molto semplice individuare il centro di questa circonferenza, cioè il polo, ed inoltre non è stato difficile riferirlo poi alle stelle circostanti per poterne memorizzare l'esatta posizione, anche se il polo celeste non era indicato da alcuna stella.

Ciò fatto, per tracciare la strada lungo il meridiano desiderato, un gruppo di esploratori deve aver acceso un fuoco sul luogo di partenza e, dirigendosi verso sud di notte, gli esploratori si devono essere portati nel luogo più lontano possibile dal quale si poteva però ancora scorgere il fuoco del punto di partenza. Spostandosi quindi in modo da vedere allineato il polo celeste, che già sapevano individuare, con il lontano fuoco, hanno potuto fissare il posto che veniva così a trovarsi esattamente sul meridiano del punto di partenza. Nelle notti seguenti procedendo nello stesso modo, per piccoli tratti sul terreno accidentato, e per lunghe marce sul terreno piano, possono aver percorso anche un cammino lunghissimo sicuri di trovarsi sempre sullo stesso meridiano.

Ciò fatto, per tracciare la strada lungo il meridiano desiderato, un gruppo di esploratori deve aver acceso un fuoco sul luogo di partenza e, dirigendosi verso sud di notte, gli esploratori si devono essere portati nel luogo più lontano possibile dal quale si poteva però ancora scorgere il fuoco del punto di partenza. Spostandosi quindi in modo da vedere allineato il polo celeste, che già sapevano individuare, con il lontano fuoco, hanno potuto fissare il posto che veniva così a trovarsi esattamente sul meridiano del punto di partenza. Nelle notti seguenti procedendo nello stesso modo, per piccoli tratti sul terreno accidentato, e per lunghe marce sul terreno piano, possono aver percorso anche un cammino lunghissimo sicuri di trovarsi sempre sullo stesso meridiano.

Questo sistema, molto semplice, poteva aver co nsentito agli Anasazi di allineare in tempi successivi, i quattro grandi villaggi, esattamente nella linea nord-sud. Ma perché tutta questa precisione? E per quale scopo i vari luoghi sono stati orientati così esattamente in questa direzione? Non è facile rispondere a questa domanda; certo è che nella risposta entra la cosmovisione di questo popolo il quale aveva utilizzato in più occasioni questo particolare orientamento. A Pueblo Bonito, per sempio, si trovano, nell'urbanistica della città, diversi allineamenti tutti disposti lungo il meridiano.

nsentito agli Anasazi di allineare in tempi successivi, i quattro grandi villaggi, esattamente nella linea nord-sud. Ma perché tutta questa precisione? E per quale scopo i vari luoghi sono stati orientati così esattamente in questa direzione? Non è facile rispondere a questa domanda; certo è che nella risposta entra la cosmovisione di questo popolo il quale aveva utilizzato in più occasioni questo particolare orientamento. A Pueblo Bonito, per sempio, si trovano, nell'urbanistica della città, diversi allineamenti tutti disposti lungo il meridiano.

Per memorizzare la posizione del polo è possibile che gli Anasazi abbiano utilizzato un semplice strumento simile al pi dei cinesi, illustrato nella figura.

Tutto questo, non solo dimostra la precisa e costante osservazione del cielo da parte di questi nativi, ma ci può fornire anche utili indicazioni per penetrare nella loro cosmovisione nella quale la natura e le manifestazioni celesti rappresentavano un elemento fondamentale della loro cultura

Fonte

"Candho ndh'est essidu de presone at fatu sa ponidùra: l'an regaladu chentughimbanta arveghes sos custrintos e sos amicos de su malassortau essin a dimandhare sa ponidùra o pedulìa e totu sa bidha est pronta a dare."

"Candho ndh'est essidu de presone at fatu sa ponidùra: l'an regaladu chentughimbanta arveghes sos custrintos e sos amicos de su malassortau essin a dimandhare sa ponidùra o pedulìa e totu sa bidha est pronta a dare."

La cultura Anasazi si sviluppò nel Sud Ovest degli Stati Uniti, molto prima dell'arrivo dei bianchi ed ha lasciato una quantità di testimonianze archeologiche che ancor oggi si possono ammirare nel territorio dei quattro cantoni, ove si incontrano le attuali frontiere dell'Arizona, Nuovo Messico, Utah e Colorado.

La cultura Anasazi si sviluppò nel Sud Ovest degli Stati Uniti, molto prima dell'arrivo dei bianchi ed ha lasciato una quantità di testimonianze archeologiche che ancor oggi si possono ammirare nel territorio dei quattro cantoni, ove si incontrano le attuali frontiere dell'Arizona, Nuovo Messico, Utah e Colorado.

La curiosità dell'autore è stata stimolata principalmente dal seguente problema: in che modo gli antichi Anasazi hanno potuto mantenere un allineamento così perfetto lungo un meridiano per oltre 600 chilometri? Di quali mezzi si sono serviti? Se vogliamo analizzare la questione bisogna innanzitutto escludere che coloro che si sono spostati, partendo dal Chaco Canyon, prima verso nord, e poi verso sud si siano serviti di una bussola. Questo strumento non esisteva nell'America di quell'epoca, ed inoltre, anche se per assurdo gli Anasazi avessero avuto questa possibilità, gli errori gravi che questo strumento introduce non avrebbero consentito di posizionare con così alta precisione i quattro villaggi: Chaco Canyon, Salomon Ruins, Aztec Ruins (verso nord) e Casas Grandes (verso sud). Indubbiamente devono essere serviti di osservazioni astronomiche fatte specialmente sulla posizione del polo celeste, poiché neanche l'uso dello gnomone, che utilizza il Sole, era conosciuto da questa popolazione.

La curiosità dell'autore è stata stimolata principalmente dal seguente problema: in che modo gli antichi Anasazi hanno potuto mantenere un allineamento così perfetto lungo un meridiano per oltre 600 chilometri? Di quali mezzi si sono serviti? Se vogliamo analizzare la questione bisogna innanzitutto escludere che coloro che si sono spostati, partendo dal Chaco Canyon, prima verso nord, e poi verso sud si siano serviti di una bussola. Questo strumento non esisteva nell'America di quell'epoca, ed inoltre, anche se per assurdo gli Anasazi avessero avuto questa possibilità, gli errori gravi che questo strumento introduce non avrebbero consentito di posizionare con così alta precisione i quattro villaggi: Chaco Canyon, Salomon Ruins, Aztec Ruins (verso nord) e Casas Grandes (verso sud). Indubbiamente devono essere serviti di osservazioni astronomiche fatte specialmente sulla posizione del polo celeste, poiché neanche l'uso dello gnomone, che utilizza il Sole, era conosciuto da questa popolazione.

Ciò fatto, per tracciare la strada lungo il meridiano desiderato, un gruppo di esploratori deve aver acceso un fuoco sul luogo di partenza e, dirigendosi verso sud di notte, gli esploratori si devono essere portati nel luogo più lontano possibile dal quale si poteva però ancora scorgere il fuoco del punto di partenza. Spostandosi quindi in modo da vedere allineato il polo celeste, che già sapevano individuare, con il lontano fuoco, hanno potuto fissare il posto che veniva così a trovarsi esattamente sul meridiano del punto di partenza. Nelle notti seguenti procedendo nello stesso modo, per piccoli tratti sul terreno accidentato, e per lunghe marce sul terreno piano, possono aver percorso anche un cammino lunghissimo sicuri di trovarsi sempre sullo stesso meridiano.

Ciò fatto, per tracciare la strada lungo il meridiano desiderato, un gruppo di esploratori deve aver acceso un fuoco sul luogo di partenza e, dirigendosi verso sud di notte, gli esploratori si devono essere portati nel luogo più lontano possibile dal quale si poteva però ancora scorgere il fuoco del punto di partenza. Spostandosi quindi in modo da vedere allineato il polo celeste, che già sapevano individuare, con il lontano fuoco, hanno potuto fissare il posto che veniva così a trovarsi esattamente sul meridiano del punto di partenza. Nelle notti seguenti procedendo nello stesso modo, per piccoli tratti sul terreno accidentato, e per lunghe marce sul terreno piano, possono aver percorso anche un cammino lunghissimo sicuri di trovarsi sempre sullo stesso meridiano.